首や肩の張りは揉んだりして一時ラクになれれば、完全に治らなくてもいいと諦めている人も多いですが、原因を知り対策が理解できれば、必ず完治できます。

原因

① 巻き肩(肩甲骨が動きにくい)

② 頭が体に乗っていない

筋肉が張ったり凝っているのは使いすぎて疲れた状態です。

使った記憶がないのに使っている状態になっているのが首や肩の張り・凝りです。

特に②の場合は「緊張型頭痛」と言って首の張りや凝りからくる頭痛とも関係する場合があります。

① 巻き肩(肩甲骨が動きにくい)

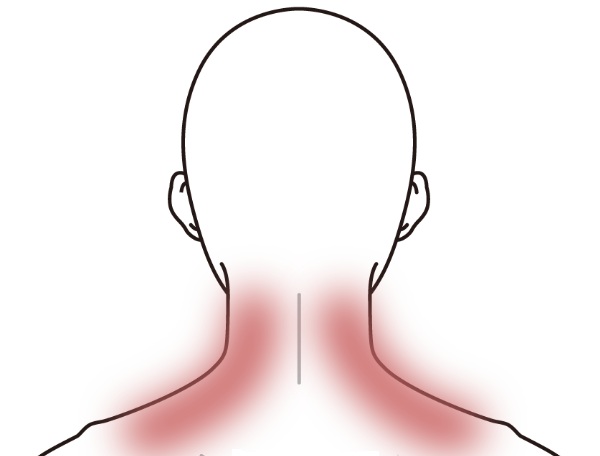

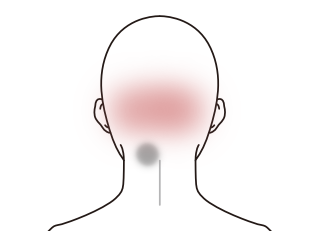

①で張り・凝りの出てきやすい場所は赤の部分になります。

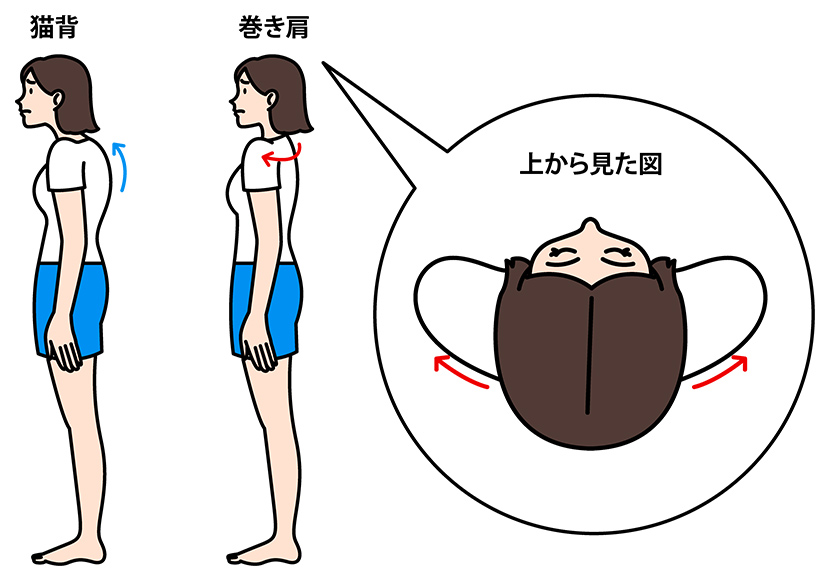

原因の巻き肩は、肩が内向きに捻じれてほぼ固定された状態のことを言います。

肩の関節が内・外に捻じれる人は問題ないですが、内(巻き肩)だけしかできない人は色々な症状が出てきます。

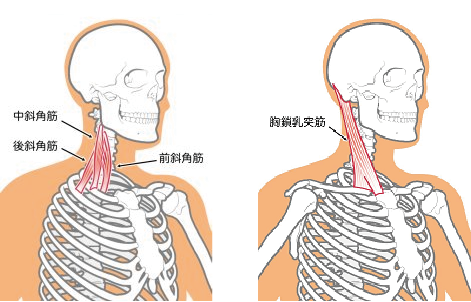

理由としては肩が上がった状態になりやすく、その上げるための筋肉が疲労するからです。

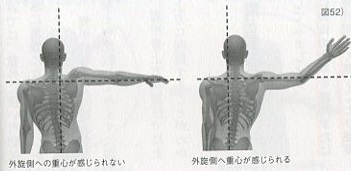

上図では同じように手を横に上げていますが、肩の形を見比べて下さい。

左の人は右と比べると肩が上がっています。

何かの作業をする場合は手を上げるので、巻き肩の人は肩が上がります。

この時の肩の疲れが首や肩の張り・凝りの原因として考えられます。

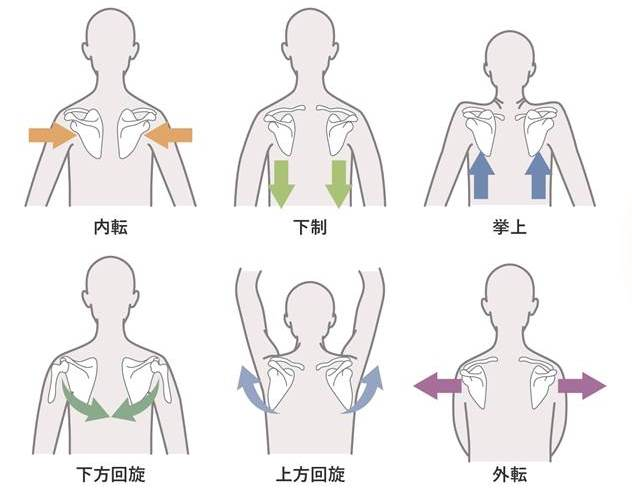

肩甲骨は本来色々な方向に動きますが、巻き肩の人は「外転」の状態になっています。

張り・凝りの他に、巻き肩では肩が落としにくい状態でもあるので呼吸が浅くなる傾向もあります。

しっかりと息を吐き切れているかチェックしてみましょう!

② 頭が体に乗っていない

②の場合、頭の付け根と首の前面の筋肉が張りやすくなります。

頭の付け根と首の前面の張りはだいたいは同時に起こります。

特にこの場所の張りは「緊張型頭痛」といって、雨の日の前日に起こりやすい頭痛とも関係することがあります。

そこが張る原因は、頭が体に乗っていないことによる筋肉の疲労です。

頭が体の上に乗っていないとバランスをとるために余計な筋肉が使われるので張ってきます。

そこが頭の付け根と首の前面です。

猫背・巻き肩の人は頭の位置が体の真上でなく、少し前に出ます。

体の真上に頭がくると頭の付け根と首の前面の筋肉が疲れません。

横向きで寝る時、肘を立てて頭を支える姿勢も首に負担がかかります。

テレビを見る姿勢など気をつけましょう!

対策

肩と首の張り・凝りの原因

① 巻き肩

② 頭が体に乗っていない

この2つの対策を考えていきます。

①の巻き肩というのは肩がずっと内に捻じれている状態です。

対策は肩甲骨の動きをよくすることです。

②の頭が前に突っ込んでいる人は猫背になっています。

対策は骨盤を立てることです。

1.肩甲骨の動きをよくする

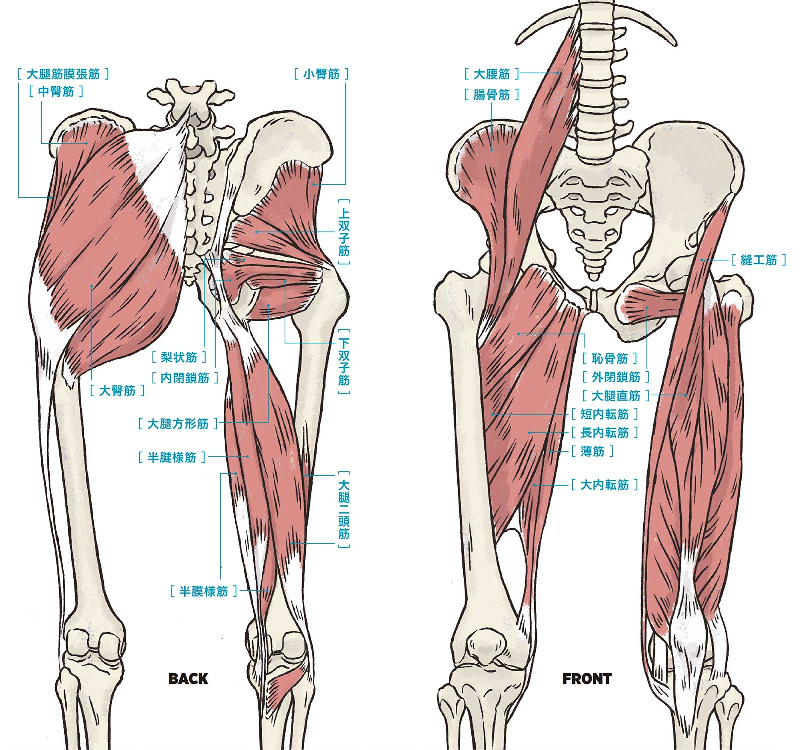

肩甲骨の動きは股関節の動きと足裏の重心と連動しています。

巻き肩の人では肩の関節が内に捻じれているので、股関節も内に捻じれ、足裏の重心も内側に体重がかかります。

改善するにはこの状態を外方向に捻じれる動きを作っていくことになります。

この時、肩・股関節・重心のすべてを改善するのでなく、股関節の動きをよくしていきます。

股関節は体重を支える大きな関節で、太く大きな筋肉・靱帯で守られているためにこの部分が硬くなっていると、肩甲骨・重心を改善しようとしてもうまくいきません。

股関節の動きが良くなると、連動して肩の動き外に捻じれやすくなり(巻き肩改善)、重心も外側に体重が乗りやすくなります。

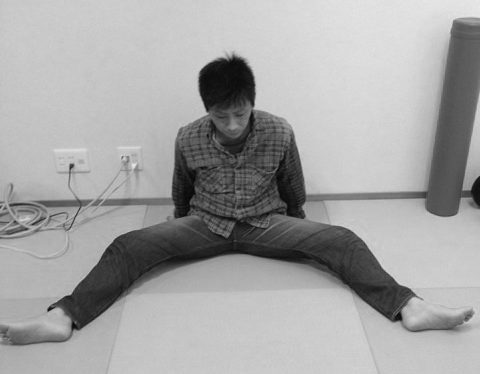

股関節の動きをよくするのにお勧めなのが、開脚のストレッチです。

開脚のストレッチには、股関節を前に曲げる動き(屈曲)と外に広げる動き(外転)、外に捻じる動き(外旋)をよくするストレッチが含まれています。

この3つの動き(屈曲・外転・外旋)ができることで足裏の重心は外側にも体重が乗りやすくなり、肩の関節も外に捻じれるようになり巻き肩が改善されます。

☑ 開脚のストレッチ

2.骨盤を立てる

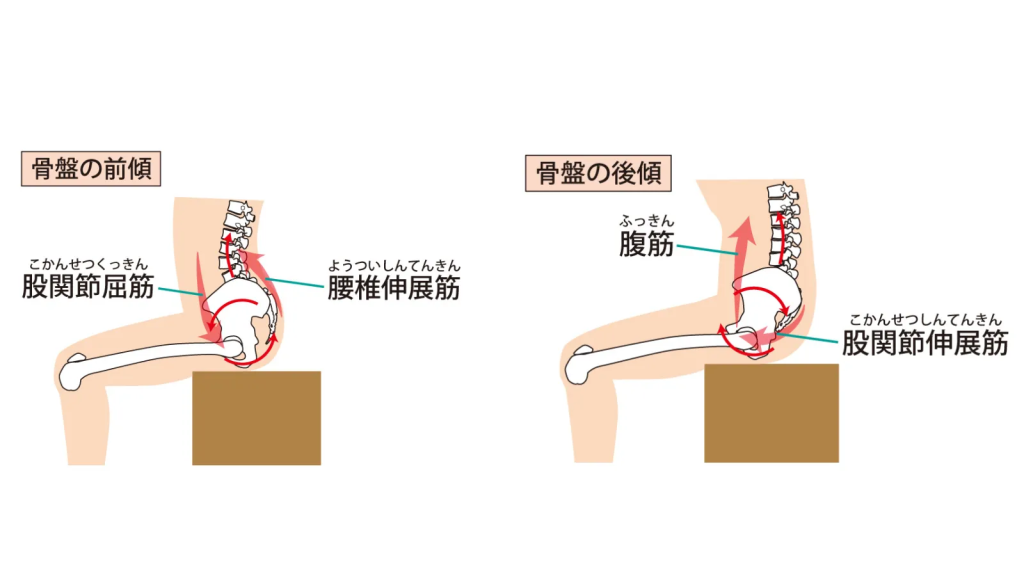

骨盤が立つというのは少し前傾になっている状態を言います。

逆に後傾しているのを骨盤が寝ると表現する場合もあります。

立位での骨盤はイメージはしにくいので、座っている時で解説すると、骨盤が立つ(前傾)ときは腰に前向きのカーブができて胸が張れる姿勢がしやくなるので頭が体に乗ってきます。

逆に骨盤が後傾する(寝る)と背中が丸くなり(猫背)になり、頭の位置が前の方に移動します。

頭の位置が体の真上にくるには骨盤の傾きが関係するので、頭周辺だけで考えないようにします。

骨盤の前傾で必要なのは股関節屈筋が使えているかと、後傾になる股関節伸展筋が働きすぎないようにするかです。

上図の右のように股関節伸展筋は骨盤の後ろ側から足に向かってついている筋肉なのでここが硬くなると骨盤が後傾します。

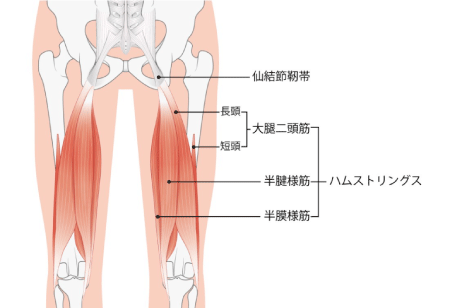

股関節伸展筋は主にハムストリングスという筋肉です。

股関節伸展筋は股関節を屈曲するときに伸ばされる筋肉なので開脚のストレッチで緩めます。

☑ 開脚のストレッチ

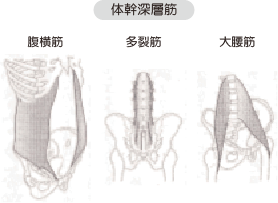

骨盤が立つにはもう1つ股関節屈筋が使えているかがポイントになります。

ここでいう股関節屈筋は体の奥の方にある大腰筋が有名です。

立った状態で股関節屈筋が働くと骨盤が前傾します。

股関節屈筋を筋トレする必要はなく、ここが自然に使えている状態になればそれだけで骨盤は立ちます。

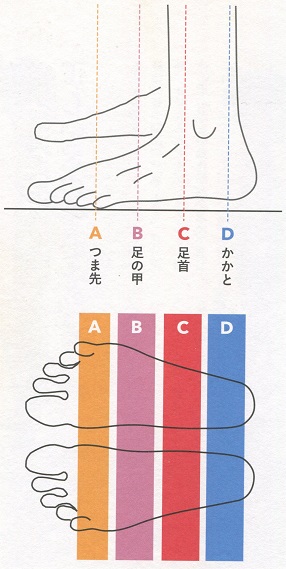

そのためには足裏の重心がポイントになります。

足裏の重心が下図の「C」の位置にくるだけで、股関節屈筋が使われるようになり、骨盤が立ってきます。

猫背な人ほど重心が前になりやすく、お腹の力が抜けた状態になっています。

対策としては下駄の足踏みがお勧めです。

下駄の足踏みをすると自然な形で重心が「C」の位置にくるようになります。

☑ 下駄の足踏み

巻き肩と頭を体の上にもってくるための対策は以上です。

自分自身が首や肩の張り・凝りに悩まされていました。

治療だけで解決できるものと思ってそこにばかり目がいっていましたが、そうではないのではないかと思い、色々と試していくうちに今のストレッチと運動を組み合わせた解決法にたどり着きました。

昔は開脚をしようにも全然前に倒れず肘が床に着くどころではなかったですが、これでは首や肩のしんどかったのが取れなかったのも今では納得です。

ストレッチは根気強く続ける必要がありますが、継続すれば必ず柔らかくなりますし完治できます!