☑ 「立つ」を深掘りする👈

☑ 「歩く」を深掘りする

① 重心のかける場所

② つま先の向き

③ 骨盤を立てる

④ 足指を地面に着ける

以上4つについて解説していきます。

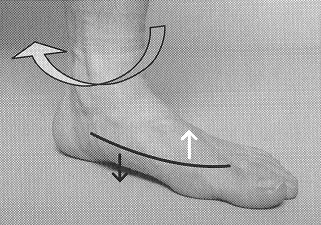

①重心のかける場所

慢性的な症状がある人ほど、重心は母指球に体重が乗りやすい状態になっています。

右寄り左寄りに体重をかけようとしても、小指側に体重が乗ってきません。

母指球は足の内側の前にあるのでその部分に体重がかかると、体が内巻きに捻じれやすくなります。

理想は左右同時に母指球に体重が乗らないこと。

そうなるにはいつもどこかで小指側に体重が乗っている必要がでてきます。

偏った内巻きの立ち方にならないためには、上図のように同時に母指球に体重が乗らないようになっています。

母指球・小指球・踵(かかと)の3点同時に体重が乗るのが良いと考えもありますが、当院では3点同時は無理かなと考えています。

立つ時の重心では、最低どちらかの小指球に体重が乗せれるかがポイントになります。

②つま先の向き

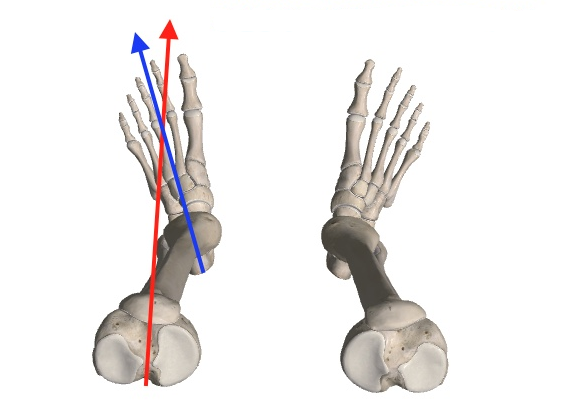

立った状態ではつま先は少し外を向きます。

つま先が外を向くのは膝が完全に伸びた状態では、膝下が少し外に捻じれているからです。

つまり、膝はまっすぐ前を向いたとしてもつま先が少し外を向くというのが膝が伸びた時の形になります。

この動きをスクリュー・ホーム・ムーブメント(SHM)と言います。

この膝下の捻じれの分だけ、膝がまっすぐ前を向いていてもつま先が少し外を向くようになります。

このSHMがない人は、膝が完全に伸びずに少し曲がった状態になります。

イメージはヒールを履いている時の膝で、つま先がまっすぐに前を向いた状態での膝は完全に伸びにくくなります。

下半身太りもSHMが起こっていないことが関係しています。

膝が伸びなければ、骨にかかるはずの負担が太ももの筋肉にかかるからです。

ショッピングモールなどで、すぐに椅子に座りたくなる人も下半身太りやSHMが関係します。

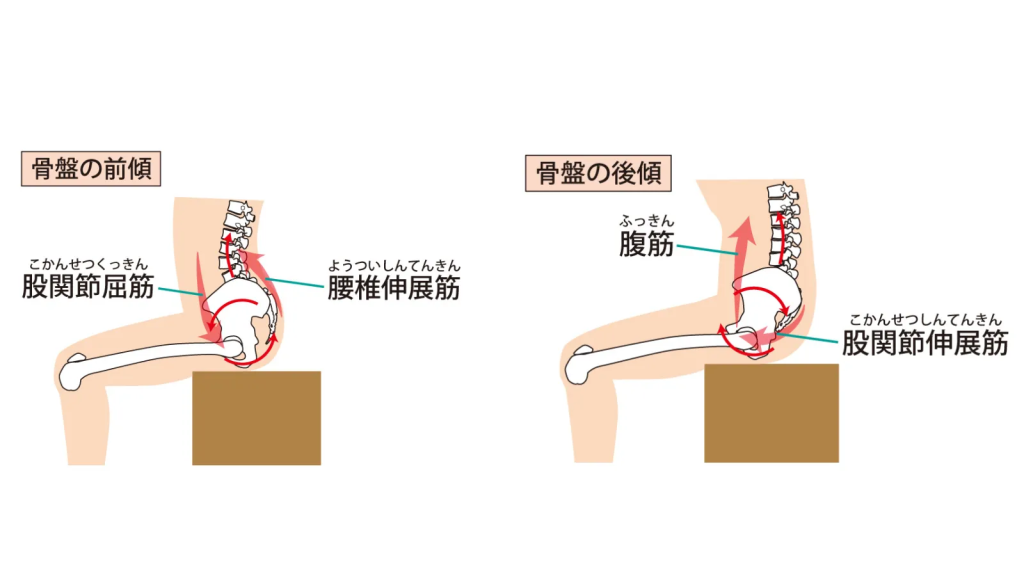

③骨盤を立てる

1.股関節伸展筋の柔軟性

2.股関節屈筋が使える状態にする

股関節伸展筋という骨盤の後ろから太ももについている筋肉が硬い人は骨盤が下に引っ張られ骨盤が後傾します。

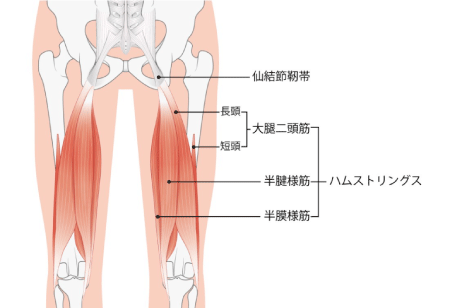

股関節伸展筋は主には太もも裏にあるハムストリングスという筋肉です。

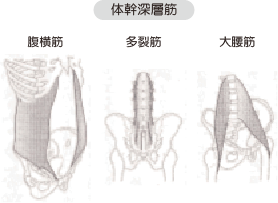

股関節屈筋という太ももを上げる筋肉が使えていると足を伸ばした状態で骨盤が少し前傾します。

詳しくは「骨盤を立てるには?」を参照ください。

股関節屈筋を含む体幹深層筋は足の形によって使われ方が変わります。

硬い足と柔らかい足

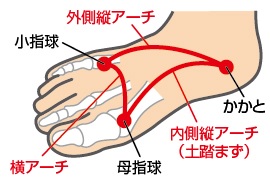

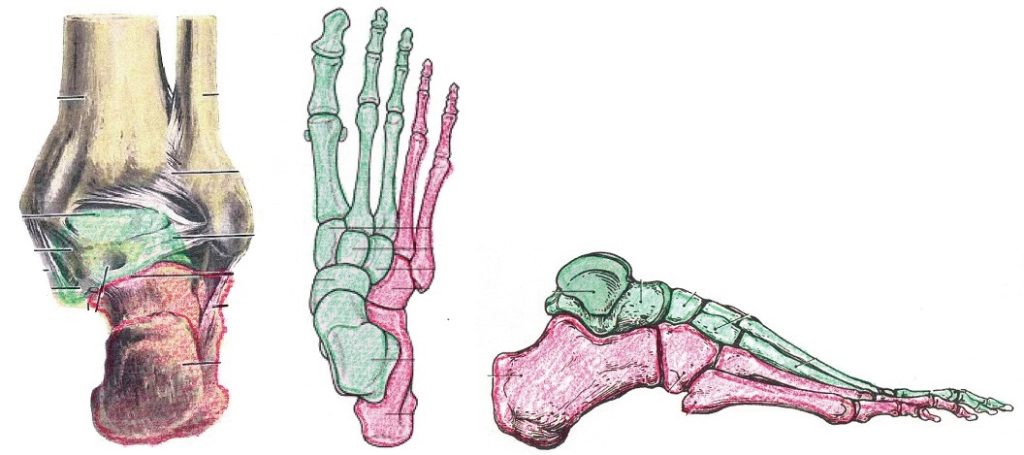

足は2階構造になっています。

小指側(小指・薬指)の1階と親指側(親指~中指)の2階。

小指側の指と踵(かかと)はつながっていますが、親指側の指は踵の上の骨につながっています。

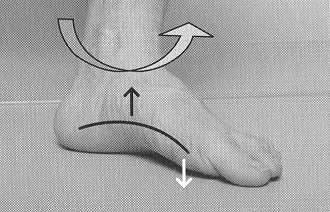

骨盤は小指側の赤い部分に体重が乗ると立てやすくなります(前傾)。

赤部分と緑部分での体重のかかり方で足の形も変わります。

赤部分に体重が乗ったときは土踏まずのアーチができ、足の構造的には「硬い足」になります。

緑部分の時は土踏まずが無くなり、「柔らかい足」になります。

歩いたり走ったり移動するときやいつでも歩き出せる状態を作る時は地面からの反力を受けやすい「硬い足」が有利になり、「柔らかい足」は止まる時などのブレーキ作用に使われます。

骨盤を立てるために股関節屈筋が働きやすくするには硬い足です。

硬い方が足的には不安定な状態が作られるので、お腹に力が入ることで骨盤が立った状態で立つ姿勢が作られます。

④足指を地面に着ける

足指は平坦なところで生活をしていると退化していきます。

フローリングやアスファルトの平坦な地面で靴を履いた生活をしていると、足指が地面から浮く「浮き指」の足になってきます。

浮き指は小指からスタートしていき最終的には全部の指が地面から浮きます。

この時の重心が母指球にかかりやすくなるので、「①重心のかける場所」で説明した左右同時に母指球に体重がかかる立ち方になります。

「②つま先の向き」の時に起こるスクリュー・ホーム・ムーブメント(SHM)も母指球の重心では起こりにくく、「③骨盤を立てる」も2階建て構造の2階部分である母指球に体重が乗るので骨盤が寝た状態(後傾)になります。

足指は重要なポイントになるので、日頃から足指がグーできるように気をつけていきましょう!

☑ 足指のグー

浮指対策には足指のグーを参照ください。