膝の捻じれとは、膝を曲げた時のつま先(toe)が外向き(out)になり、膝頭(knee)が内向き(in)の形を言います。

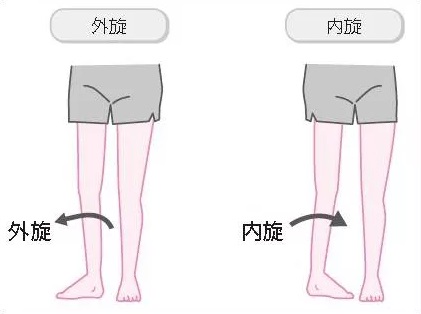

この時股関節は内旋、膝関節は外旋しています。

これに対して捻じれない状態はつま先と膝頭の向きが揃っています。

膝が曲がっているときの膝下が外に捻じれる動きになる場合、「半腱・半膜様筋」が使えていません(半腱様筋と半膜様筋を合わせて半腱・半膜様筋とも言います)。

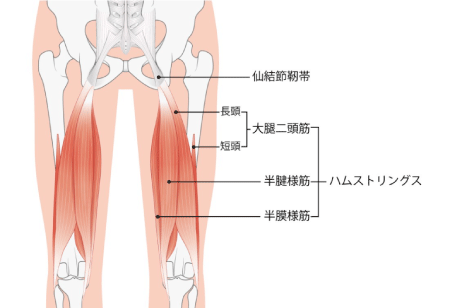

半腱・半膜様筋は太ももの内側にあります(ハムストリングスという太もも裏の大きな筋肉は外側の「大腿二頭筋」と内側の「半腱様筋・半膜様筋」に分かれています)。

半腱・半膜様筋が使えている場合と使えていない場合で引いた足のつま先の向きが違います(引いた足は図1の左側)。

半腱様筋・半膜様筋の作用

・股関節伸展

・股関節内旋

・膝関節屈曲

・膝関節内旋(膝屈曲時)

・骨盤の後傾

大腿二頭筋の作用

・股関節伸展

・膝関節屈曲

・膝関節外旋(膝屈曲時)

・骨盤の後傾

下図では半腱・半膜様筋を使っているのが左側、大腿二頭筋を使っているのが右側になります。

大腿二頭筋を使っているこの形が膝の捻じれです。

膝の捻じれは地面を蹴る動作でも発生するので

半腱・半膜様筋が使えていない時つま先が外を向くので外に捻じれる力が働いています。

のふとがあります(半腱様筋と半膜様筋を合わせて半腱・半膜様筋と表現することがあります)。

半腱・半膜様筋はハムストリングスという太もも裏の筋肉が使えていないことです。

1つは股関節の外旋力が働いていないことが考えられます。

これを「knee in toe out」と言って、スポーツ障害の分野ではよく出てくる単語になります。

それに対して捻じれていない正常の動きではつま先の向きと膝頭の向きが揃っています。

膝の捻じれが腰痛と関係があるのかと思われるかと思いますが、根深い腰痛の人ほどこの捻じれがあります。

膝頭が内に入りやすい人は立った状態から腰を落とし膝を曲げていく動作の中で常に母指球に体重が乗り、その間ずっとお腹の力が抜けやすい状態になっています。

これは色々な場面で出てくる動きなので、腰に負担がかかりやすい状況がいつも発生しています。

単に腰が痛い場合も、ギックリ腰(急になる腰痛)のような急に起こる腰痛も何度も繰り返し起こる人はこの膝の捻じれもチェックする必要があります。

膝の捻じれをとる対策として、当院では下駄の足踏みをお勧めしています。

☑ 下駄の足踏み

本来の下駄の履き方とは左右を逆にし、鼻緒の指を通す部分を中指と薬指の間にします。

こうすると股関節に外旋力が生まれやすく、その外旋力が腰を落とすときに小指球に体重が乗るように促されてつま先の向きと膝頭の向きが揃うようになってきます。

股関節の外旋力というのは太ももが外に捻じれようとする力のことを言います。

下駄の足踏みの時、足幅を狭くしつま先をまっすぐ前に向けるようにしますが、膝の捻じれがある人ほどつま先の向きが外を向いてきます。

足の小指球で地面に着地してから踵の順に地面にを足を着けることがポイントになります。

また、小指など足指が地面から浮いていると膝を曲げた時に親指側に重心が乗りやすいので足指が地面に着くようにしておく必要もあります。

☑ 足指のグー