骨盤が立つというのは少し前傾になっている状態を言います。

逆に後傾しているのを骨盤が寝ると表現する場合もあります。

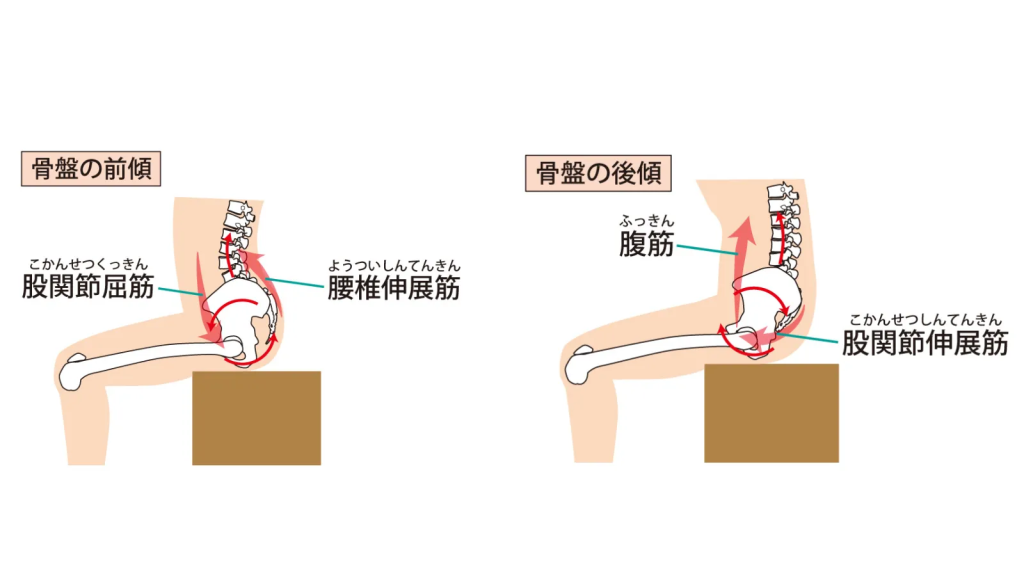

立位での骨盤はイメージはしにくいので、座っている時で解説すると、骨盤が立つ(前傾)ときは腰に前向きのカーブができて胸が張れる姿勢がしやくなるので頭が体に乗ってきます。

尾骨というしっぽの尖った骨が、骨盤が立っている時は後ろを向くと表現する人もいます。

逆に骨盤が後傾する(寝る)と背中が丸くなり(猫背)になり、頭の位置が前の方に移動します。

この時尾骨の先端は前を向きます。

頭の位置が体の真上にくるには骨盤の傾きが関係するので、頭周辺だけで考えないようにします。

骨盤の前傾で必要なのは股関節屈筋という骨盤を前傾させたり太ももを上げる筋肉が使えているかと、後傾になる股関節伸展筋という骨盤を後傾させたり太ももを後ろに引き上げる筋肉が働きすぎないようにするかです。

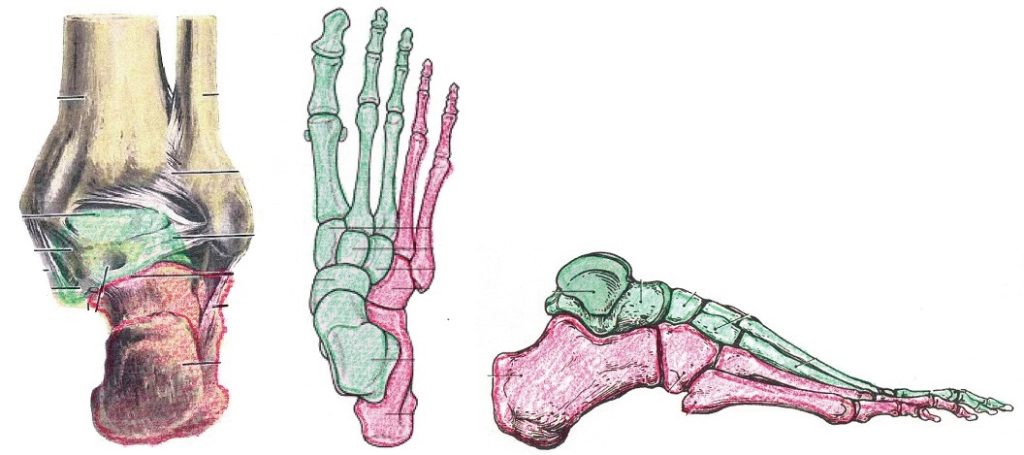

上図の右のように股関節伸展筋は骨盤の後ろ側から足に向かってついている筋肉なのでここが硬くなると骨盤が後傾します。

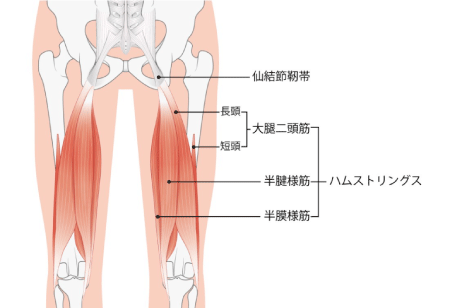

股関節伸展筋は主にハムストリングスという筋肉です。

① 股関節屈筋が使える体づくり

② 股関節伸展筋が働きすぎない柔軟性

①股関節屈筋が使える体づくり

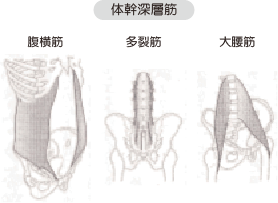

ここでの股関節屈筋は主に大腰筋です。

この筋肉は腰の骨と骨盤からスタートして太ももに着いています。

立った状態で大腰筋が使われると骨盤が前に倒れて前傾します。

ポイントは意識して使おうとするのでなく、自然に使えている状態を作ることです。

立つ時に足の外側に体重が乗る時、自然な形で大腰筋が使われるのでそうなるような体づくりをします。

上図の赤い部分に体重が乗るようにします。

(1)股関節が外に捻じれる(外旋)柔軟性を作ること

(2)股関節が外に捻じれる力(外旋力)を体に作ること

(1)は ☑ 開脚のストレッチ で作ります。

(2)は ☑ 下駄の足踏み で作ります。

この2つができると立つ時に小指球に体重が乗ってきます。

詳しくは ☑「立つ」を深掘りする を参照ください。

②股関節伸展筋が働きすぎない柔軟性

股関節伸展筋をストレッチすることで骨盤の後傾方向に働きすぎないようにします。

☑ 開脚のストレッチ

開脚のストレッチは股関節の「屈曲・外転・外旋」の動きを作ります。

股関節伸展筋(ハムストリングス)は股関節の屈曲で伸びる筋肉なので開脚がお勧めになります。

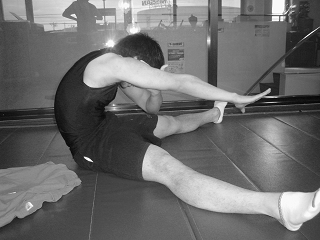

ストレッチのゴールは足を広げて肘が床につく状態を作ること。

ハムストリングスが硬い人は下図のような姿勢になります。

骨盤が前に傾かないので体が前に倒れません。